UNIXができたころのことを話そうとするとその頃のコンピューター事情が今とだいぶ違うのでなかなか話が伝わりません。そこでそのころ(1970年ごろ)のコンピューター事情について、正確性はちょっと置いておいて、分かりやすいようにざっくりと説明したいと思います。

アポロ11号の月面着陸が1969年なのでその辺りの映画などに出てくるでかいコンピューターを想像するとイメージしやすいかもしれません。

## 大雑把な分類

初期のUNIXが開発されたころ(1970年ごろ)に使われていたコンピューターは主に下記の二種類でした。

- メインフレーム

- ミニコン(ミニコンピューター)

このころ主に"コンピューター"といえば今で言う"メインフレーム"のことを指していました。

マイコン(マイクロコンピューター)/パソコンは1980年ごろ普及しました。しかしパソコンでUNIXを動かすのが実用的になったのは1990年ごろです。

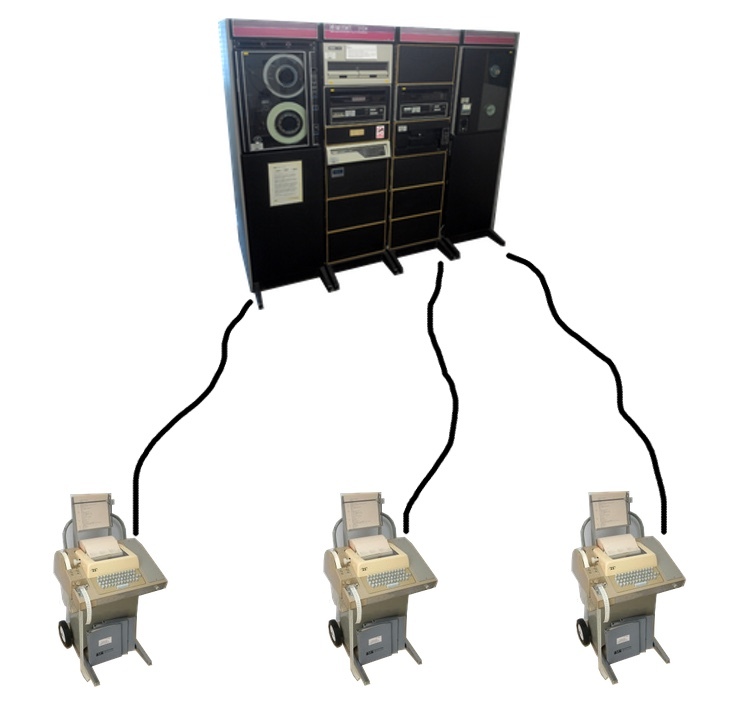

### メインフレーム

*画像はGE-645*

建物の1フロア分のサイズ。パワフルで高価。軍や大学、研究所などにある。

### ミニコン

*画像はPDP-11*

オフィスのキャビネット数個分のサイズ。メインフレームより貧弱で安価。大企業にある。あくまでメインフレームより"ミニ"なだけであってバカでかい。

UNIXの最初のバージョンが作られたPDP-7はミニコンです。

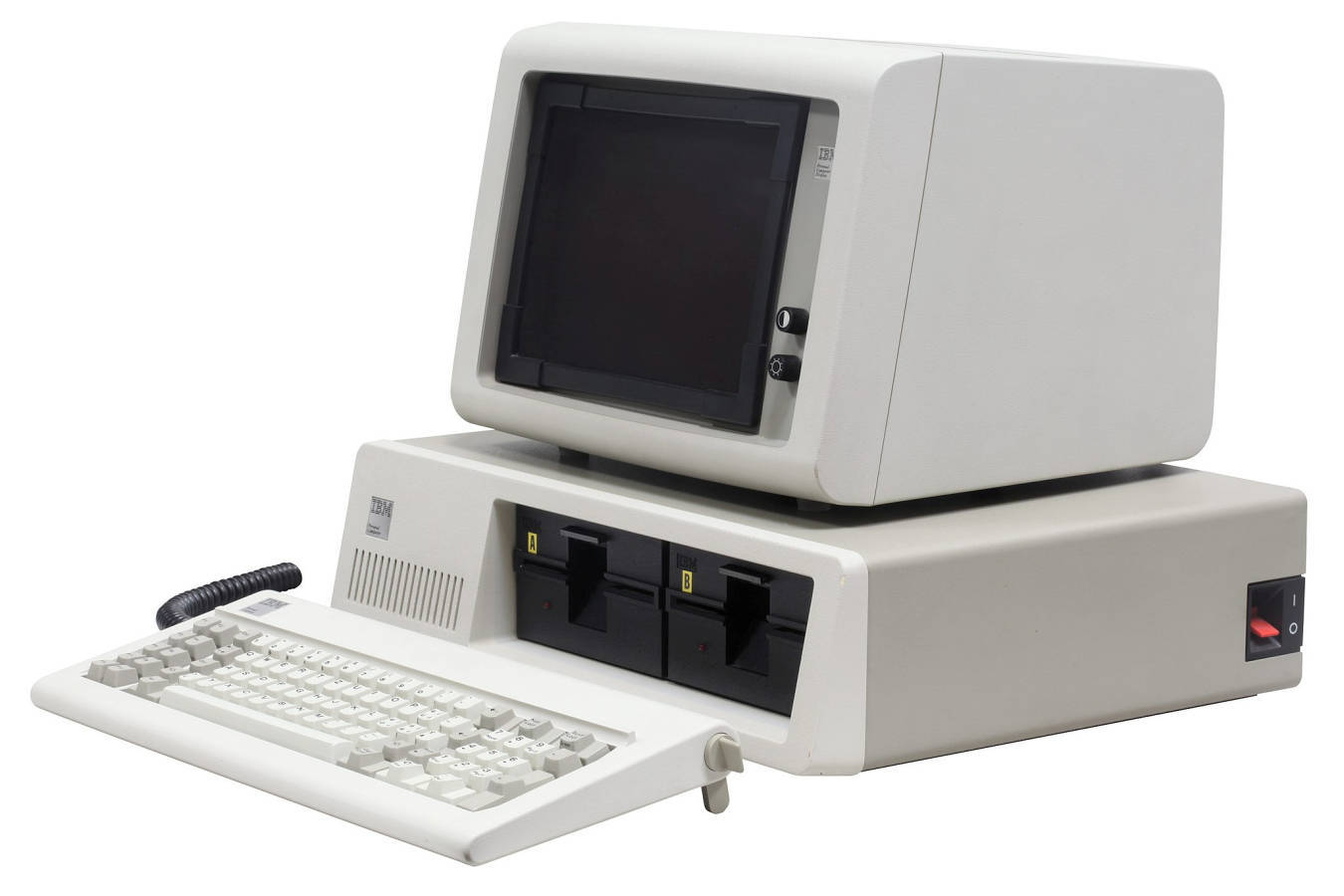

### マイコン(マイクロコンピューター)/パソコン

*画像はIBM PC*

机の上に載るサイズ。ミニコンより貧弱で安価。一般企業や個人でも買えるようになった。

## 使われ方

基本的に高価なコンピューターに複数の端末(後述)を繋いで大勢で共有して使うものだった。メインフレームは使う前に申請して、利用時間で課金されることが多かった。

パーソナルコンピューターの普及によって一人一台使えるようになった。

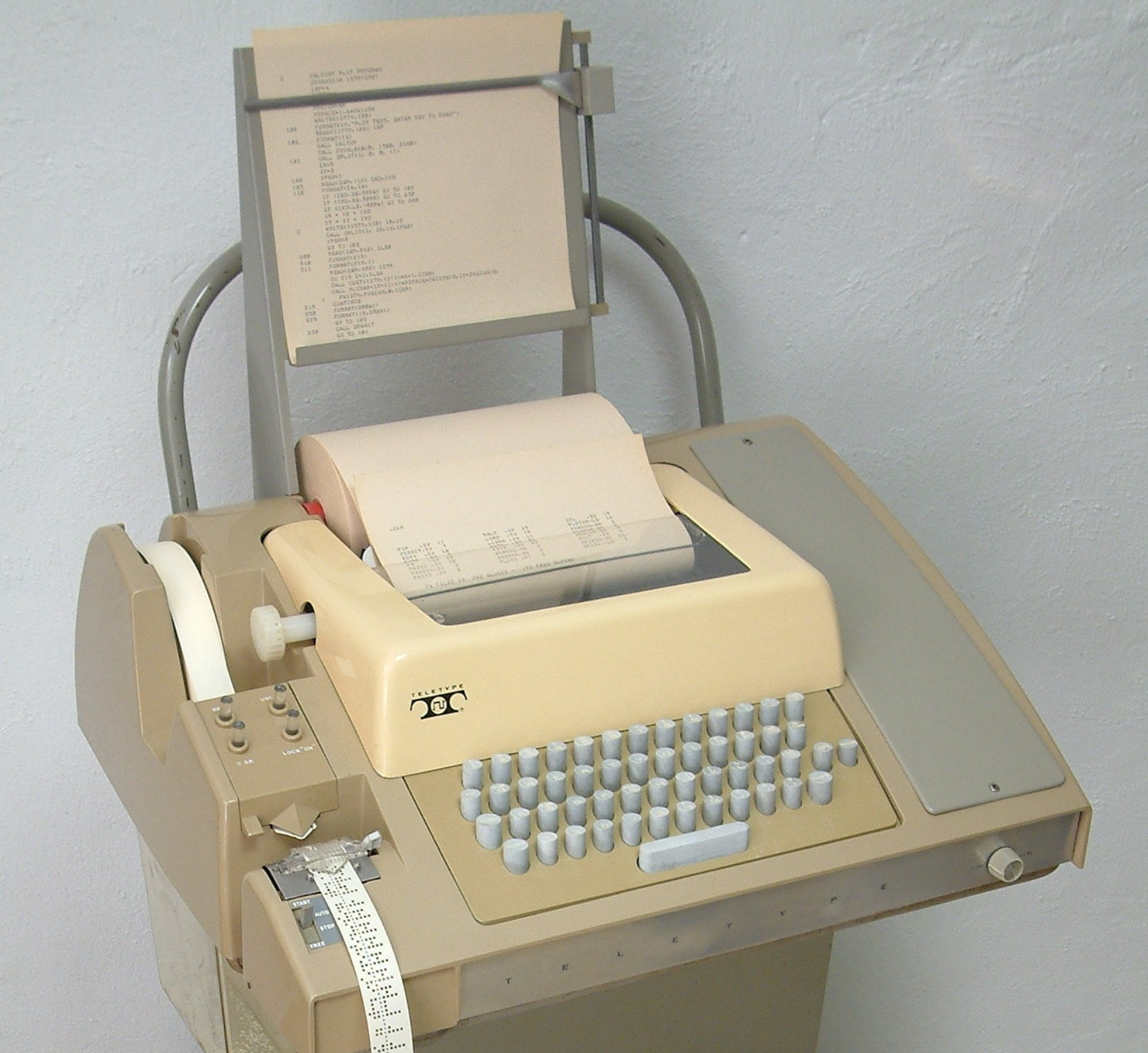

## テレタイプ端末

*画像はASR-33*

テレタイプは簡単にいうとタイプライターとプリンターが一つになったもの。遠く離れた2台のテレタイプを電線でつなげば、遠隔地に瞬時に情報が送れて便利。

テレタイプ端末はそのテレタイプをコンピューターの入出力装置として使ったもの。1970年ごろまでのメインフレームやミニコンはこれを使っていた。

タイプライターなのだからキーを叩けば文字が印刷されるので取り消しはできない。現在のUNIX, Linuxにも入っているラインエディターのed(やviのコマンドモード)はひどく不便に思えるが、テレタイプ端末の環境では合理的だった。

以前の内容を見たい時はスクロールするのではなく紙を手繰り寄せて見た。(というより本来は紙を手繰り寄せることをスクロールという)

代表的なテレタイプ端末ASR-33が実際に動いている動画はこちら。

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/S81GyMKH7zw?start=208" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

## VDT(Visual Display Terminal)

*画像はVT100*

表示にCRTディスプレイを使った端末。1970年ごろから普及し始めた。今あるターミナルエミュレーターはこれをソフトウェアで再現したもの。

UNIXができた頃のコンピューター事情

現場のプラス戦力になれるプログラミングスクール

フィヨルドブートキャンプは、就職ができるスキルを身につけるのは当然、卒業をした時点ですでに、「現場にとって、プラスの戦力として数えられる」の実力を身につけることを目標とした、オンラインプログラミングスクールです。プログラミング未経験からスタートして、HTML、CSS、Linux、Ruby、Rails、JavaScript、チーム開発を経て、最終的に自作サービスを公開するまでのカリキュラムを用意しています。